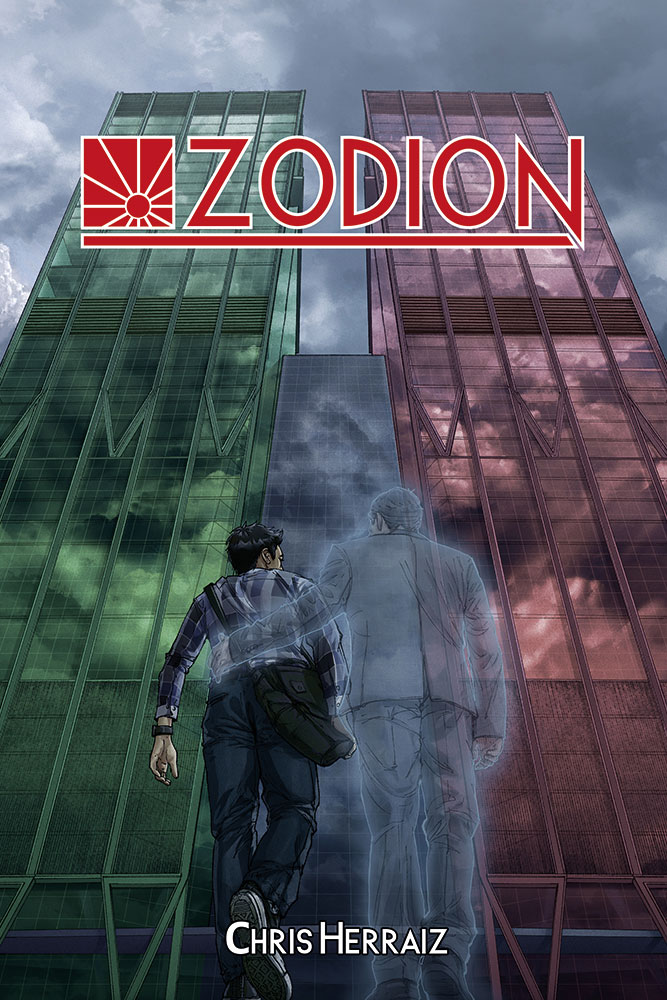

A continuación podéis leer de forma gratuita los siete primeros capítulos de Zodion, mi primera novela, de la que quiero destacar tres puntos: su originalidad (tanto en planteamiento como en desarrollo), la intriga constante, y, sobre todo, los dilemas morales de los numerosos protagonistas.

| Enlaces de compra:- Formato rústico (tapa blanda) en Amazon- Formato rústico (tapa blanda) en Bubok - Formato rústico (tapa blanda) en Lulu - Formato cartoné (tapa dura) en Lulu - Formato digital en Amazon Para más información... MakoSedai.com/novelas |

1 – Kentaro

La oficina de Gustav siempre me había transmitido paz y serenidad. Disfrutaba mucho hablando con el profesor, pero también sabía apreciar esos ratos en los que él se dedicaba al papeleo diario, mientras yo realizaba las tareas que me habían sido encomendadas. Nada quebraba el silencio, más allá del suave impacto de la lluvia contra las ventanas o el agradable ruido que producen acciones sencillas como pasar hojas de un libro o el rasgar del lapicero sobre el papel. Escribir a mano era muy habitual en el profesor, no así en mi caso, más acostumbrado al teclado de mi ordenador portátil. Por suerte, mis tareas en aquella oficina solían resumirse en buscar, leer y clasificar archivos; mi letra no es digna de admiración, y no me resulta cómodo usar bolígrafo o lapicero. Los inconvenientes de las nuevas tecnologías, supongo.

Sin embargo, aquella situación era diferente. Con lo que acababa de toparme era otro tipo de silencio. Un silencio absoluto. No era un silencio del que se pudiera disfrutar, sino uno agobiante y desesperanzador. Era el mismo silencio que se te quedaría si acabases de ser alcanzado por un lanzamisiles en la cabeza.

En mi interior, estaba gritando. Por fuera, nada de nada.

Nunca más volvería a pisar aquella oficina. Pero, al menos, sabía que esa sería la última vez que la vería. Con el profesor no tuve tanta suerte. Jamás habría adivinado que el jueves de la semana anterior sería el último día que trabajaría para… No: con él.

—Kentaro, ¿estás bien?

La secretaria de Gustav había regresado a mi lado. Estaba tan sumido en mis pensamientos que ni siquiera noté su presencia hasta que abrió la boca.

—Sí —respondí con dificultad—. Ya me voy.

—El profesor te apreciaba mucho, ya lo sabes.

¿Se supone que eso debería hacerme sentir mejor? ¿Debería alegrarme sabiendo que quien había muerto era mi amigo, no solo mi jefe? La verdad es que prefería que me hubiera dicho que me odiaba. Así tendría una excusa bajo la que enterrar tanta tristeza.

—Avísame para cualquier cosa que necesites, ¿vale?

—Gracias —dije, forzando una sonrisa.

Siempre viene bien tener alguien con quien desahogarse, pero ¿de qué íbamos a hablar ella y yo? Que aquella mujer trabajase para Gustav no significaba que lo conociera a fondo. Yo sí que conocía al Gustav que había detrás de la placa de presidente de la compañía Zodion. Yo sí que conocía a Gustav con la cercanía de un amigo, no de un simple empleado.

Puede sonar injusto. Lo siento. Ya sé que yo no era el único que estaba sufriendo por la pérdida del profesor. Pero es que había algo que me dolía casi tanto como aquello. Dejad que os lo explique.

Yo acudía a la oficina todos los jueves por la tarde. El jueves de la semana anterior había transcurrido con normalidad. Acabé mis cometidos en poco más de una hora, por lo que el profesor me dejó elegir si marcharme o quedarme con él durante las tres horas que me pagaba. Evidentemente, me quedé. Él me había dejado bien claro, en ocasiones anteriores, que me pagaría las tres horas aunque terminase mucho antes. Pero sé que él disfrutaba tanto como yo de nuestras conversaciones, por lo que decidí permanecer allí un rato más.

Gustav sabía de casi todo, y siempre tenía anécdotas que contar, algo de lo que yo intentaba aprender. Él, por su parte, solía plantearme varios juegos, como acertijos, y mostraba mucha curiosidad por mi país de origen. Las típicas dudas que uno puede resolver navegando por Internet, pero ese era su único punto débil: aunque no tenía nada en contra de los ordenadores, prefería dejarle el trabajo informático a otros. Yo le respondía encantado, henchido de orgullo por tener la oportunidad de enseñar algo, fuese lo que fuese, al hombre más inteligente que conocí jamás. No importaba que fuesen detalles insignificantes o fiestas estúpidas de las que solo había oído hablar a mi madre. Su constante interés me hacía contárselo como si todo cuanto salía de mi boca lo hubiese presenciado en persona. No, más bien como si fuese yo quien lo hubiese inventado, pese a haber vivido apenas cinco años allí. De todas formas, pocas veces podía demostrar algo parecido a orgullo por haber nacido en Japón. Si os soy sincero, solía darme más problemas que ventajas.

La semana transcurrió con normalidad hasta el jueves siguiente, cuando volví al edificio de la compañía Zodion. Recogí mi tarjeta en recepción y accedí a la zona de despachos, tal y como solía hacer. No percibí nada raro o fuera de lo común. La gente trabajaba, o al menos fingía hacerlo. Fue al encontrarme con la secretaria cuando, al fin, tuve una sensación de extrañeza. Ella no estaba sentada tras su mesa, y llevaba puesto el abrigo, como si acabase de llegar o estuviese a punto de marcharse. Su pose me dejó claro que estaba esperándome; su mirada, que algo malo había pasado.

—Kentaro, lo siento mucho…

A partir de ahí, todo pasó muy rápido. El profesor Gustav había muerto. Pero… había muerto el viernes de la semana anterior. Es decir, un día después de haber estado con él y seis días antes de mi regreso a las oficinas. ¿Entendéis ahora mi indignación? Muere una persona tan importante para mí, y me entero seis días después, cuando ya habían quedado atrás su velatorio y su entierro. Ni una oportunidad para despedirme; ni en vida ni en muerte.

En algún momento, sin apenas ser consciente de ello, abandoné la oficina y comencé a caminar. Iba con la cabeza gacha, esforzándome por no romper a llorar. Sentía como si me estuviesen manejando con unos hilos para obligarme a moverme en contra de mi voluntad. Cuando quise darme cuenta, había llegado al recibidor del edificio. Del mismo modo en que al entrar no noté nada extraño entre el personal, ahora no podía evitar notar las miradas de todos sobre mi nuca. Sabían que me acababa de enterar. Seguramente, en sus cabezas rondaban pensamientos de compasión. Me alegré de que se quedasen ahí, en sus mentes. No me gustan esas conversaciones vacías, de lamentos mutuos, tan habituales en este tipo de ocasiones.

—¿Yukimura?

Al oír aquella voz dejé de observarme las zapatillas. Frente a mí se hallaba un hombre trajeado, de pelo muy corto y oscuro, a quien no estaba seguro de haber visto con anterioridad.

—¿Nos conocemos? —le pregunté, intentando sonar tranquilo.

—No personalmente. Mi nombre es Filip Svalbard, soy el asistente del director Neroyka.

Me pregunté cómo me había reconocido. Al principio supuse que era por ser el único asiático a la vista. Luego lo pensé mejor: llevaba una tarjeta de acceso colgada en el pecho, con mi foto y mi nombre: Kentaro Yukimura.

—Sé que debes de estar pasando un momento complicado —dijo en un tono algo frío, pese a que me tuteaba—, pero necesito hablar contigo. —Al ver que dudaba, insistió—. El profesor dejó algo para ti. ¿Me acompañas a mi despacho?

Lo último que me apetecía era entrar a otra oficina de Zodion, pero el motivo parecía evidente: aún tenían que pagarme las horas que llevaba trabajadas aquel mes. Oh, si solo hubiese sido eso…

Filip Svalbard me condujo en silencio hasta su despacho. Una vez allí, me invitó a sentarme mientras abría el primer cajón de su escritorio, del que extrajo una carpeta con mi nombre.

—Lo primero… —Filip sacó un sobre de la carpeta y lo dejó en mi lado de la mesa—. Cuéntalo para comprobar que no falte nada.

—Hay de más —dije tras contar el dinero dos veces—. Es el pago de todo el mes, incluyendo esta semana y la que viene.

—No, está bien —replicó sin perder el semblante serio—. Sé que el director Neroyka estaba muy contento con vosotros. Por favor, acéptalo.

Le di las gracias y lo guardé en el bolsillo de mi cazadora.

—¿Lo saben los demás? —pregunté.

Quizá sea necesario aclarar quiénes son «los demás». El profesor tenía contratadas a cinco personas. Que mi turno se limitase a los jueves no significaba que el resto de tardes prescindiese de ayuda. Habría aceptado encantado un contrato que me permitiese trabajar allí toda la semana, pero él prefería ayudar a cinco personas con necesidades económicas en vez de a uno solo.

—Faltabas tú —dijo Filip—. Espero que puedas disculparme por haber tardado tanto en informarte al respecto.

Me mordí la lengua e hice lo posible por cambiar de tema cuanto antes.

—Has dicho «lo primero» —recordé—. ¿Es que hay algo más?

Clavé mi mirada sobre la carpeta que Filip aún sostenía entre sus manos. Sentía una mezcla de indiferencia e impaciencia.

—Sí —confesó—. Hay un segundo asunto que tratar, más importante aún, si cabe. Tenía instrucciones de informarte mediante una carta, pero ya que estás aquí…

«Más importante», dijo. ¿Qué puede haber más importante? Estaba a punto de descubrirlo. Filip se tomó su tiempo para revisar varios papeles que había guardados en aquella misma carpeta. Esperé en silencio, preguntándome si me los iba a entregar o si se limitaría a leerme su contenido.

—El director dejó un mensaje para ti. —Eso me sorprendió—. Bueno, «mensaje» no es la palabra correcta. Verás, Yukimura, el director sabía que no le quedaba mucho… —Filip se quedó en silencio, como esperando a que yo dijera algo, cosa que no sucedió—. Tenía un encargo preparado para cuando no estuviese entre nosotros.

—¿Un encargo? —repetí para convencerme de haber escuchado bien.

—Sí, pero no para vosotros, sino, más bien, para mí. Es difícil de explicar.

—No importa. —En realidad, estaba empezando a ponerme nervioso.

—Como ya supondrás —siguió Filip—, la familia Neroyka está en posesión de una inmensa fortuna. La compañía Zodion es próspera y no deja de dar beneficios.

—Ya, claro. —Ahora sí que estaba nervioso.

—Quizá te sorprenda esto que voy a contarte, pero tu nombre aparece en la herencia del director.

Absurdo. En mi cabeza, eso no tenía ningún sentido.

—¿Qué? —creo que alcancé a preguntar.

—Lo correcto sería decir que has sido nombrado «candidato a heredero». —No entendí su intento de aclaración—. ¿Puedo preguntar de qué conocías al director Neroyka?

—Fui alumno suyo en la universidad —respondí con la misma convicción de quien se lo está inventando sobre la marcha—. Después estuvimos un tiempo sin contacto alguno, hasta que me llamó para ofrecerme este trabajo.

—¿Tan buen estudiante eras?

De nuevo, esa mirada fría. ¿Me estaba juzgando?

—No, no lo creo —reconocí—. Me esforzaba, pero había notas más altas que las mías. Nos llevábamos bien. Era muy buen profesor.

—Entonces —concluyó—, podemos afirmar que has sabido sacar provecho de los escasos meses que llevas entre nosotros.

—¿«Sacar provecho»? —repliqué con desagrado al escuchar aquella expresión.

—Me refiero a que, si el director Neroyka decidió nombrarte su heredero, debía de considerarte algo más que un empleado y exalumno.

—Supongo —dije con voz titubeante—. No lo sé. Es decir, sí, pero…

Filip levantó la mano para detener mis balbuceos y pedir el turno de palabra.

—Preguntaba por simple curiosidad, nada más. Te pido disculpas si he sonado irrespetuoso. —Parecía sincero—. Al fin y al cabo, me limito a seguir las órdenes que el director dejó por escrito.

—¿Y qué órdenes son esas? —pregunté, intrigado.

—El reparto de la herencia. —Guardó silencio unos segundos antes de comenzar a explicarse—. Parte de la misma pertenece ahora a su hijo. Otra parte va destinada a la empresa en sí. Es en la tercera parte donde estás involucrado. —De nuevo, silencio incómodo—. Sabes que al director Neroyka le encantaban los juegos, ¿verdad?

—Sí, sobre todo los acertijos. —Una sonrisa melancólica apareció inesperadamente en mis labios.

—Podríamos decir que… tenía un juego organizado para cuando este desafortunado momento acaeciese.

Eso sí que sonaba absurdo e inverosímil. O quizá no tanto.

—¿Tengo que resolver un acertijo? —pregunté con incredulidad.

—No, no —se apresuró a responder—. Algo más complejo. Verás, no puedo darte muchos detalles aún. Sus instrucciones son claras: tengo que reunir a todos los candidatos y llevaros en avión a uno de los centros de investigación de Zodion. Allí todos tendréis la oportunidad de repartiros vuestra parte de la herencia.

Empezaba a creérmelo. Quizá, supongo, porque me convenía que fuese verdad.

—¿Por qué tenemos que ir allí? —insistí.

—Así viene indicado en las instrucciones. —Filip dio un par de golpecitos a la carpeta—. Tranquilo, tanto el viaje como la estancia corren de nuestra cuenta.

De no ser por la muerte del profesor, pensaría que era mi día de suerte. ¿Dónde estaba el truco? No podía ser tan simple…

—¿Cuánto tiempo tenemos que pasar en ese centro de investigación? —pregunté.

—Sin límite. —Sus respuestas no eran todo lo concretas que desearía—. El director ha dejado bien claro que tenéis que ser tratados como miembros de su propia familia, y que podéis utilizar aquellas instalaciones tanto tiempo como creáis conveniente. Trata ver verlo como unas breves vacaciones, que no solo no te costarán dinero, sino que te harán ganarlo. —Me costaba verlo así, la verdad—. Lo único que tengo que pedirte es que te comprometas a no contar nada a nadie. Debes firmar un contrato de confidencialidad.

¿Y eso por qué? Ya empezaban las cosas raras…

—Mira… —dije en un esfuerzo por mostrarme sereno—. Agradezco mucho la oferta, pero todo esto me parece muy extraño. Creo que la fortuna debería repartirse entre la familia. Yo ahí no pinto nada.

—Eres libre de decidir, por supuesto. —A Filip Svalbard parecía darle todo igual—. No estás obligado a participar. Como ya te dije, me limito a cumplir las instrucciones del director.

—Con tu permiso, voy a marcharme. —Me levanté de forma un tanto apresurada—. Gracias, de verdad.

—Está bien. Por favor, coge mi tarjeta por si cambias de idea.

Filip me entregó una pequeña cartulina con su nombre, la dirección del edificio en el que nos encontrábamos, un número de teléfono y un correo electrónico. En la parte izquierda tenía el logotipo de Zodion. Nada que no hubiese podido obtener por mi cuenta.

Aquella conversación me había dejado más enfurecido aún. Primero me avisan seis días tarde de la muerte del profesor, y ahora me plantean un supuesto juego (¡¿un juego?!), apenas unos minutos después de enterarme de su fallecimiento. ¿En serio? Quizá su intención era buena, pero sus formas no lo habían sido en absoluto.

En fin…

Lo mejor sería volver a casa y olvidarme de todo. Aunque eso, una vez más, tampoco sería tan sencillo.

2

Kentaro regresó a casa y se encerró en su habitación, evitando cruzarse con su familia por los pasillos. Ni siquiera se detuvo a saludar. Un videojuego era la mejor terapia posible para evadirse de aquel día tan aciago y desconcertante. Parecía una pesadilla de la que no lograba despertar.

Apenas hubo encendido la videoconsola, alguien llamó a la puerta de su habitación. Era Minami, su hermana pequeña. En otra ocasión habría estado encantado de hablar con ella. Pero no ahí. No entonces.

—Taro, ¿ha pasado algo?

Su intento de no preocupar a la familia había sido un completo fracaso. Lo conocían demasiado bien como para pasar por alto aquel comportamiento repentino.

—No —mintió él—. ¿Por qué lo dices?

Kentaro mantuvo la vista fija en el televisor. Sentía que si le devolvía la mirada a su hermana, ella le leería el pensamiento.

—Has vuelto dos horas antes de lo normal.

Kentaro se dio por vencido ante la astuta, aunque evidente, por otro lado, observación de Minami. El chico suspiró profundamente antes de dejar el mando a un lado. Su hermana se aseguró de cerrar la puerta para garantizar la privacidad y, a continuación, se sentó junto a él.

—El profesor Gustav murió el viernes pasado —explicó Kentaro—. Me lo acaban de contar en la oficina.

—Lo siento. —Minami le dio un abrazo—. ¿Por qué no te lo han dicho antes?

—Eso es lo que más me mosquea.

Aunque Minami no conocía personalmente a Gustav Neroyka, su hermano le había contado muchas cosas de él, por lo que, en cierto modo, ella había llegado a admirarlo casi tanto como Kentaro. Si todo lo que le contaba era verdad (y seguro que lo era), debía de tratarse de un hombre, cuanto menos, muy agradable e interesante.

Siempre que Gustav le planteaba acertijos a Kentaro, este se los apuntaba para hacérselos llegar más tarde a su hermana. Y aunque ella rara vez los acertaba, tampoco le daba demasiada importancia, pues se conformaba con la felicidad que le proporcionaba pasar el rato juntos. Los acertijos que más le gustaban a Minami eran los que el propio Kentaro había sido incapaz de resolver, ya que Gustav se negaba a darle la solución, salvo que se tratase de un acertijo humorístico. ¿Qué tiene cuatro piernas por la mañana, dos por la tarde, y una por la noche? «Un veterano de guerra», había dicho entre risas el profesor, al ver que Kentaro se veía incapaz de resolver esa curiosa versión del acertijo de la esfinge. El chico daba muchas vueltas a los acertijos para intentar sacar una solución lógica, mientras que Minami prefería dar respuestas absurdas. Ya que no lo iba a acertar de todos modos, al menos hacía reír a Kentaro y a su padre, quien también se ofrecía voluntario para tratar de resolverlos. ¿Qué es negro por dentro y de muchos colores por fuera? «¡Ganguro!», dijo Minami (como siempre, la respuesta más absurda que se le ocurrió). «Una casa a oscuras», dijo su padre (que sí se esforzaba de verdad, pero tampoco acertaba). Gustav se desternillaba cuando Kentaro le exponía todas las respuestas, junto con sus consiguientes razonamientos, en su siguiente encuentro.

Pero volvamos a la habitación de Kentaro. O, mejor dicho, a su mente. Una cosa era plantear acertijos, y otra muy distinta tomarse la herencia como un juego. ¿Y por qué a él? ¿Por qué meter a Kentaro en un asunto familiar? Además, ni siquiera conocía a la familia Neroyka. Si se presentaba allí, era probable que lo mandasen de vuelta a casa de una patada en el culo.

No se puede decir que la cena de aquella noche fuese memorable. Minami supo guardar el secreto en la mesa, aunque para ello tuviese que hacer el gran esfuerzo de mantenerse callada. Por suerte, sus padres tampoco se mostraron con muchas ganas de charla. En condiciones normales, Kentaro se preguntaría si algo marchaba mal. Pero, en ese momento, solo podía agradecer no tener que conversar con nadie.

Uno de los elementos más característicos de la casa de los Yukimura era su agenda de tareas. Al principio de cada mes, Hiroko, la madre, elaboraba una especie de calendario en el que establecía quién debía ocuparse de cada labor doméstica, tratando de mantener un reparto equitativo. De hecho, las tareas se usaban como moneda de intercambio y como incentivo. Por ejemplo, Minami tenía que realizar más tareas si pedía muchos favores a su padre (que, por otro lado, no sabía negarse a nada que le pidiera), mientras que tenía menos tareas por cada sobresaliente que sacase en un examen (ocurría pocas veces, pero ocurría). Aquella noche, tanto la tarea de hacer la cena como la de recoger y limpiar después, correspondían a Kentaro y su padre, cuyo nerviosismo era evidente.

—Oye, Kenta. —Así le llamaba su padre, quien no dejaba de mirar hacia el salón para asegurarse de que ninguna de las dos mujeres estuviese escuchando—. Tengo que contarte algo.

Kentaro dejó lo que estaba haciendo y le dedicó toda su atención, comprendiendo la seriedad del asunto antes incluso de conocer los detalles.

—Tu madre aún no lo sabe… —comenzó a decir en voz baja.

—¿Qué pasa? —Kentaro no tenía mucha paciencia después de todo aquello.

—Han cerrado la empresa. Nos hemos quedado todos en la calle, sin posibilidad de indemnización.

Otra mala noticia. Otro revés en toda la cara.

—¿Qué? ¿Así de fácil? —protestó Kentaro—. ¿De un día para otro?

—Si lo sabían antes, no nos dijeron nada —se lamentó su padre—. No nos han dado explicaciones. Hoy ha sido nuestro último día.

—¿Por qué no se lo has dicho a mamá?

—No sé cómo decírselo… —Suspiró—. No es fácil. Y menos con tu hermana delante.

El problema de aquel despido no era únicamente el despido en sí. El verdadero problema era cuándo se había producido. Si había que elegir el peor momento, sin duda era ese.

Para entenderlo, hay que viajar veintiún años al pasado. Concretamente, al año en que nació Minami. Tras varios meses de muchísimo esfuerzo y sacrificio, Félix por fin había logrado asentarse en Japón. Todo por cuanto había luchado estaba al fin dando sus frutos. Era una época de felicidad, gracias, sobre todo, a la preciosa niña que acababa de nacer de su unión con la que había sido (y seguía siendo, en cierta manera) su profesora de japonés.

Sin embargo, la niña había nacido con una maldición: una enfermedad que pondría su vida en peligro desde bien pequeña, y que los obligó a trasladarse a Estados Unidos, único lugar del mundo en que trataban aquella rara enfermedad. No fue fácil para él, pero mucho menos para Hiroko. Aunque, en realidad, ella se mostraba más decidida que nadie. Tenía el nivel de inglés suficiente como para desenvolverse correctamente en Norteamérica, y sabía que cualquier cambio sería a mejor si ello implicaba salvar a su pequeña. Kentaro, por otro lado, fue quien peor lo pasó. No llegaba a los seis años, apenas empezaba a conocer el mundo, cuando tuvo que volver a empezar de cero. Al menos estaba contento de poder tener una hermanita y un padre. Años atrás tuvo otro padre, eso lo sabía, pero su madre apenas le hablaba de él. Kentaro sabía que era mejor no preguntar; no le gustaba verla llorar.

Si el viaje, el cambio de vida y el tratamiento se hicieron posibles, fue gracias a los padres de Hiroko. Ellos les pagaron casi todo, y, de hecho, todavía seguían costeando una parte importante de los gastos médicos. Es por eso que, como agradecimiento, Félix insistió en que su familia mantuviese aquel apellido en vez del suyo propio. Un gesto sencillo pero cargado de significado.

Félix consiguió un nuevo trabajo. Hiroko pudo continuar ejerciendo de profesora. Años después, cuando Kentaro aún era muy joven, pero con edad suficiente como para compatibilizar trabajo y estudios, comenzó a trabajar ayudando a su madre en la academia. Fue el único momento de alivio económico. Consiguieron ahorrar dinero para la universidad de ambos hermanos, e incluso pudieron permitirse viajar a Japón en dos ocasiones para visitar a los abuelos. Hasta entonces, eran ellos quienes viajaban a Estados Unidos una vez al año.

El tratamiento de Minami no era agresivo, pero sí constante. Todas las semanas debía pasar por consulta para recibir su dosis medicinal. Para ella era algo tan natural como dormir. A sus veintiún años, no necesitaba que sus padres se lo recordasen, del mismo modo que a cualquier otra persona, o a ella misma, no le tienen que recordar que debe comer o dormir. Pero lo que Minami no sospechaba, y llegamos a la parte crítica, era que el doctor había llamado a Félix pocas semanas atrás para darle una mala noticia, que supondría el principio de la crisis que ahora atravesaban los Yukimura. Algo que de por sí ya era horrible, aunque asumible: el precio de los medicamentos se había duplicado. ¿Cómo podían jugar de esa manera con la vida de la gente? ¿Por qué el gobierno no daba ningún tipo de subvención para estos casos? Bueno, eran malas noticias, pero nada que no fuesen capaces de superar con sus tres sueldos y la ayuda de los abuelos. Como mucho, quizá habría que reducir gastos o pedir algún préstamo bancario puntual…

Sin embargo, los últimos acontecimientos habían desequilibrado la balanza. Kentaro había perdido parte de su fuente de ingresos con la muerte de Gustav, y perdería lo demás en cuanto llegase junio. Al menos, hasta el curso siguiente. Pero lo peor de todo era el despido de Félix, quien tenía el salario más alto de los tres.

—¿Por qué no hay indemnización? —preguntó Kentaro.

—Se han declarado insolventes. No pueden pagarnos, básicamente, porque no tienen ni un centavo.

Una cosa es que las desgracias no vengan solas, y otra muy distinta es que formen una banda de moteros y se dediquen a pasearse por el vecindario rompiendo los buzones y las vidas de la gente.

Kentaro estaba seguro de que su padre encontraría trabajo tarde o temprano. El problema era que la diferencia entre «tarde» y «temprano» podía decidir la vida de Minami.

Tras contarle a Félix lo poco que sabía sobre la muerte de Gustav Neroyka, Kentaro optó por retirarse a dormir. Pero, antes de dirigirse a su habitación, se aseguró de registrar los bolsillos de su cazadora, colgada en la percha de la entrada. Junto a sus llaves había una tarjeta con el logo de Zodion. Por primera vez, aquella idea no le pareció tan absurda.

3 – Kentaro

De verdad creí que no volvería a pisar aquellas oficinas. Sin embargo, dos días después, allí estaba, de pie ante las puertas de cristal que tantas veces había atravesado durante los últimos meses. Esas mismas puertas, tan sobrias y tan convencionales, ahora me parecían hechas de fuego, como si por el simple hecho de pasar entre ellas me produjese quemaduras por todo el cuerpo. Mis piernas se negaban a seguir andando, y reconozco que estuve a punto de darme la vuelta. Pero debía hacerlo. Por mis padres, por mis abuelos, pero, sobre todo, por Minami.

—Tengo una reunión con Filip Svalbard —dije a uno de los hombres que había en recepción.

Esperaba recibir la típica tarjeta de identificación, sin más explicaciones. Pero no. El hombre consultó en su ordenador si aquello era verdad. Me sentó un poco mal. ¿Acaso no me recordaba de todos los jueves que había pasado por un trámite parecido? ¿En solo una semana pasé de empleado a completo desconocido? No, no era yo quien había cambiado…

—Acompáñame, por favor —dijo tras verificar los datos.

—No hace falta —repliqué—, conozco…

—Insisto. Si me pillan dejando pasear libremente a un invitado… —Se pasó un pulgar por el cuello. La metáfora estaba clara.

Yo entendía y respetaba el protocolo, pero, la verdad, me parecía una soberana tontería. Si hubiese querido robar algo, habría podido hacerlo los meses anteriores. En fin. No tuve más remedio que seguir al recepcionista hasta la oficina de Filip Svalbard, cual dócil corderito. Una vez allí, él se encargó de llamar a la puerta (¿eso tampoco podía hacerlo yo?), me presentó (gracias, oye) y se marchó. Por unos instantes, dudé si se me permitía hablar sin la presencia de un trabajador, o si podía tocar una silla sin que viniera la policía a por mí. Lo sé, estoy exagerando las cosas. No sé qué me pasaba, pero lo cierto es que me notaba a mí mismo entre enfadado y avergonzado. Debía calmarme.

—Buenas tardes, Yukimura.

Filip, sentado tras su escritorio, hizo un gesto para que ocupara una de las dos sillas vacías.

—Puedes llamarme «Kentaro» —respondí.

—Disculpa, pensaba que los japoneses preferíais dirigiros por el apellido.

—Salvo la cara y los genes, me queda poco de japonés. —Intenté no sonar borde, pero creo que los nervios me hicieron fracasar en el intento.

—¿Has cambiado de idea, Kentaro?

—Sí… —¿Seguro?—. Bueno, no… —¿Cómo que no?—. No estoy seguro. Tengo muchas preguntas. —Mi cabeza era una nube de dudas.

—Lo entiendo. —Filip asintió. Pese a su frialdad, transmitía confianza—. Pero lo cierto es que no tengo permitido responderte a muchas de ellas.

Y eso era lo que me mosqueaba.

—¿Por qué tanto secretismo? —pregunté.

—Al fin y al cabo, es un juego, ¿no? Si supieras más que los demás participantes, tendrías ventaja.

Vaya excusa más barata.

—¿Y por qué no nos lo cuentas a todos? —insistí.

—Sigo instrucciones escritas, ya lo sabes…

Quise responderle algo que me diera la razón, pero ante eso no había salida. Si era la última voluntad de Gustav, y Filip era tan obediente como parecía, no le haría cambiar de parecer. Así pues, me di por vencido.

—¿Qué tengo que hacer?

—Muy fácil. —Parecía satisfecho con mi respuesta—. ¿A qué te dedicas ahora, Kentaro? ¿Trabajas? ¿Estudias?

—Trabajo en una academia de idiomas.

—¿Podrías solicitar vacaciones o una excedencia?

—Depende. —No era algo que pudiese tomarme a la ligera—. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

—Te lo diría si lo supiera, créeme.

Otra de esas respuestas poco concretas…

—Podría intentarlo —dije al fin—, pero, ¿y si no me compensa? ¿Y si es mayor la pérdida por no trabajar unos días…, o semanas —La posibilidad se me pasó por la cabeza—, que lo que me corresponde de herencia? A todo esto, ¿de cuánto estamos hablando?

—Diez millones de dólares.

Estoy convencido de que notó mi sorpresa. De hecho, estoy seguro de que la notaron todos los trabajadores a un kilómetro a la redonda, sin necesidad de telepatía. Me acababa de explotar la cabeza. Hice un gran esfuerzo por tranquilizarme y buscar dónde estaba el engaño (porque debía haberlo, claro).

—¿Qué parte de esos diez millones me corresponde si supero las pruebas?

De repente, me imaginé participando en una especie de yincana infantil, saltando neumáticos y explotando globos. Globos carísimos, eso sí.

—Exactamente la misma que a los demás —respondió Filip—. No estás en superioridad ni desventaja con respecto a nadie. No puedo darte detalles, pero sí te diré una cosa: es tan fácil conseguirlo, que si yo estuviera en tu lugar no me lo pensaría dos veces.

Eso sonaba a intento poco inspirado de convencerme.

—¿Cuántos herederos somos? —pregunté. Me sonaba fatal lo de «heredero», pero no tan mal como «participante».

—No puedo darte más detalles aún —repitió—. Si estás interesado en participar debes firmar este documento.

Filip Svalbard me entregó unos papeles y un bolígrafo. Mientras los leía, no podía evitar pensar que, quizá, la trampa estaba en el número de herederos. Por ejemplo, si fuésemos diez millones de herederos, tocaríamos a un dólar cada uno. En ese caso, no compensaba. Pero, desde luego, esa era una idea estúpida. Por el contrario, si estuviésemos hablando de cien herederos, una cifra muy alta, pero dentro de ciertos límites razonables, mi parte ascendería a cien mil dólares. Suficiente para pagar el tratamiento de Minami varios años. Joder, ¡vaya si me conformaba con eso! Vale, decidido.

—¿Firmo aquí?

Filip asintió con la cabeza. El contrato no tenía nada raro, ni letra pequeña, ni dobles sentidos. Lo único que decía era que tenía derecho a participar en el juego de repartición de la herencia de Gustav Neroyka, que debía respetar todas las reglas, que se nos garantizaría viaje, alojamiento y otros servicios de forma gratuita. Ah, y que no debía contar nada a nadie. En general. Es decir, que no podía hablar de ello antes, durante ni después. Podía decir que lo había ganado en una herencia, pero no mencionar nada del juego. Aunque, bueno, para eso primero debía ganarlo. «Ganarlo». Una palabra tan importante y a la que le había dado poca importancia hasta ahora. ¿Qué pasaba si no lo «ganaba»? ¿Qué pasaba si, después de todo esto, volvía a casa con las manos vacías? El viaje y demás seguirían siendo gratuitos, pero ¿qué ocurriría con Minami?

Cuando terminé de leer y firmar, Filip recogió los papeles y comprobó que todo estaba en orden. Acto seguido se levantó. Yo hice lo mismo.

—Nos reuniremos el martes de dentro de dos semanas, en la entrada de este edificio, a las ocho de la mañana. Intenta estar a tiempo, por favor. —Con esa frase, definitivamente me había descartado como japonés.

—¿Y si cambio de idea?

—No lo harás.

Cuánta confianza en sí mismo. No pude evitar sonreír ante aquella respuesta, más por confusión y nerviosismo que por otra cosa.

Tenía diez días para prepararme. El problema era que no sabía para qué debía prepararme. ¿Qué tipo de ropa llevar? ¿Cuánta? ¿Cómo justificaría esto ante mis padres? ¿Me permitirían ausentarme del trabajo por varios días?

Por un momento pensé en romper el contrato. Pero ¿cómo iba a decir que no a una fuente, supuestamente, tan fácil de ingresos?

4

Los días siguientes transcurrieron muy despacio desde el punto de vista de Kentaro. No dejaba de darle vueltas a todo eso del «juego» organizado por Gustav Neroyka. Ya no solo por lo inusual del asunto (no todos los días te ofrecen una herencia de diez millones de dólares), sino por lo tétrico que resultaba dedicar parte de una vida a organizar un juego al que debían asistir tus conocidos tras tu muerte.

Pero, visto de otra forma, encajaba totalmente en el estilo de Gustav. No es que Kentaro y demás participantes se alegrasen de la muerte del profesor, por supuesto, pero era una especie de ruta de escape para todos ellos. ¿Acaso no podían considerarse la promesa de una herencia y el planteamiento de un último juego suficientes motivos como para que mantuviesen la mente ocupada, rellenando de alguna manera el inmenso vacío que dejaba la pérdida de un ser querido? O quizá Gustav no pretendiera otra cosa más que ser recordado como lo que siempre fue: un hombre generoso, alegre y, sobre todo, único.

Aunque era cierto que el juego ocupaba gran parte de los pensamientos de Kentaro, durante esos días de espera eran otros asuntos más urgentes los que acaparaban su atención. Félix, su padre, seguía buscando trabajo, y su hermana podía quedarse pronto sin el medicamento que le había salvado la vida. Si Kentaro pedía una excedencia en la academia de idiomas, toda la carga económica familiar recaería sobre Hiroko y sus padres. Algo que habría sido difícil, pero posible, en condiciones normales. Desde el momento en que se duplicó el precio del medicamento, era directamente inviable.

¿De verdad podía la familia Yukimura perder el sueldo de Kentaro? Bueno, parte ya lo había perdido junto con su trabajo en las oficinas de Zodion. ¿Se podía permitir renunciar también, justo ahora, al dinero que ganaba como ayudante en la academia de idiomas?

No era una cifra elevada, la verdad. Hiroko trabajaba entre cuatro y seis horas al día, de lunes a sábado, y recibía un sueldo decente. Pero el trabajo de Kentaro tenía mucha menos responsabilidad. En el mejor de los casos, podía cubrir la baja puntual de algún profesor. Su madre era la única que enseñaba japonés, pero también había clases de inglés para extranjeros. Kentaro servía de parche para ambos. El resto del tiempo se dedicaba a ayudar a quien lo solicitase, ya fuese corrigiendo exámenes y ejercicios, o ayudando al director de la academia con papeleo y otras tareas no tan distintas a las que realizaba junto a Gustav. Lo más raro que había hecho era repartir publicidad por buzones. Vamos, que era un chico para todo.

¿Podía Kentaro prescindir de ese dinero? ¿Podía la academia prescindir de Kentaro? Lo primero se solucionaba trayendo a casa parte de la herencia. Lo segundo no dependía de Kentaro. Hiroko llevaba muchos años trabajando allí, por lo que ella y el director se habían convertido en buenos amigos (de ahí que pudiera enchufar a su hijo). No tendría inconveniente en conceder unas vacaciones, en forma de excedencia, al joven Kentaro, si este avisaba con tiempo. Una semana parecía suficiente para buscar un reemplazo temporal. Pero convencer al director no era problema; el verdadero quebradero de cabeza de Kentaro era buscar una excusa convincente para explicar a sus padres que pensaba irse de viaje unos días, justo en aquel momento tan difícil para todos.

El acuerdo de confidencialidad dejaba bien claro que no podía decir nada acerca del juego a nadie. ¿Ni siquiera a sus padres? Podría hacerlo y Zodion no tendría por qué enterarse. Pero ¿y si se enteraban? ¿Y si de alguna manera, por contarlo, terminaba perdiendo el dinero de la herencia, y eso provocaba que Minami…? No, mejor no arriesgarse. Inventaría una excusa. No podía decir nada del juego, pero sí podía hablar de la herencia y del viaje. Kentaro unió ambos conceptos de la forma más sencilla posible, ya que complicar la historia podría abrir grietas que derribasen su mentira. Por eso, concluyó, lo mejor no era mentir, sino contar una verdad a medias.

Kentaro había hablado mucho a su familia sobre el profesor; fue fácil hacerles creer que había dejado una pequeña parte de su herencia (si decía la cifra real no le creerían) para los que consideraba sus mejores y más cercanos trabajadores, junto con otro regalo, que era un viaje sorpresa con todos los gastos pagados. Un gesto acorde a la generosidad y filantropía del profesor Neroyka. El dinero que perdía no trabajando esos días, se compensaba con su porción de herencia. Bien, ¿no? Sonaba convincente.

Eso habría sido suficiente para convencer a Félix y Minami…, pero con su madre podía ser más complicado. Por eso, para asegurarse, hizo que el propio Filip Svalbard, exasistente del profesor y encargado de organizar el juego («viaje», perdón), llamase a Hiroko para confirmar esa media-verdad. Al tratarse de un hombre tan serio y al que apenas conocía, tuvo dudas de si aceptaría ayudar en el medio-engaño. Pero vaya si lo hizo. Su lealtad a Gustav permanecía intacta tras la muerte del profesor. Filip estaba dispuesto a hacer todo cuanto fuese necesario para que los elegidos participasen en el juego (¡«viaje»!).

Aunque hubiese organizado todo de forma tan perfecta, o eso le parecía a él, Kentaro no durmió bien ninguna de aquellas diez noches. La última fue la peor de todas. Soñó que él y su hermana iban en el avión que los transportaba adondequiera que se desarrollase aquel misterioso juego. De repente, Kentaro descubrió que era él quien pilotaba el avión. Sin saber qué hacer, intentó imitar algo parecido al control de aeronaves que había visto en los videojuegos, pero el avión empezó a descender sin hacer caso a todos aquellos botones y palanquitas del panel de control. Lejos de temer por su propia muerte, lo único en que era capaz de pensar era en su hermana, que estaba de copiloto. Tenía que salvarla.

De repente, Kentaro despertó. Lo hizo suavemente, como el que ha dormido demasiadas horas, no como los actores de película que se incorporan sobresaltados de forma tan teatral, como si tuviesen un cactus en la espalda. Intentó mirar la hora en su móvil, pero este no respondía. Volvió a intentarlo. ¿Quizá no estaba pulsando el botón correctamente? Fue en ese momento cuando llegó el verdadero sobresalto. Su móvil estaba apagado. Trató de encenderlo, pero no tenía batería. Kentaro abrió el cajón de su mesilla de noche y sacó un reloj de pulsera algo viejo, pero que se mantenía en funcionamiento. Marcaba las nueve. Había quedado a las ocho. Genial.

Por suerte, tenía la maleta hecha desde el día anterior. Eso le permitió llegar al edificio de Zodion poco antes de las diez. Ni siquiera pudo despedirse de su familia, ya que no había nadie más en casa, y tenía esa incómoda sensación de que se olvidaba algo, pero lo único que le importaba era llegar cuanto antes. Sabía que lo más probable era que se hubiesen marchado sin él, pero debía mantener la esperanza.

Frente al edificio había un coche negro. Y, junto al coche, un rostro conocido. Kentaro corrió hacia Filip Svalbard con la maleta a cuestas.

—Me he dormido, lo siento mucho —dijo temiéndose lo peor—. ¿Ya se han marchado?

—No te preocupes, te estábamos esperando —respondió con un tono de voz que, pese a su frialdad, no parecía de reproche—. Vamos, sube al coche.

A Kentaro le costó creer lo que oía. ¿Desde cuándo un avión espera a sus pasajeros? Si fuese alguien importante o influyente, quizá, pero ¿a él?

El trayecto en coche se le hizo mucho más corto de lo que realmente fue. En todo momento sentía ganas de abrir la puerta y lanzarse a la carretera. Y así, en lo que se debatía entre jugarse la vida de forma estúpida o permanecer sentado como un buen chico, llegaron a su destino.

Kentaro caminó detrás de Filip Svalbard como un patito que sigue a su mamá pato. Lo único que sabía era que estaban en un aeropuerto. Cuando el hombre se detuvo en seco, Kentaro estuvo a punto de chocar contra su espalda. Habían llegado al control de seguridad, con la típica cinta transportadora y el arco detector de metales. Junto al guardia encargado de revisar los equipajes había otro hombre, este de paisano, con una identificación de Zodion colgando del pecho.

—Antes de subir —dijo Filip—, tengo que pedirte que dejes el móvil y el ordenador portátil.

—¿Que los deje dónde? —Kentaro se quedó bloqueado ante tan inesperada exigencia.

El hombre con la tarjeta de Zodion se acercó a él y le sonrió amablemente.

—Yo te los guardaré hasta la vuelta, no te preocupes.

¿Hasta la vuelta? Es decir, ¿tendría que estar allí sin su móvil y sin su portátil? No tenía ganas de discutir, y sabía que hacer preguntas no implicaba obtener respuestas, así que accedió sin rechistar.

—Gracias —dijo el hombre—, no ha sido tan fácil con algunos de tus compañeros.

¿Significaba eso que todos los participantes habían pasado por ese mismo control de seguridad? Por algún motivo, Kentaro supuso que viajarían desde lugares diferentes de Estados Unidos. Entonces, ¿todos vivían en aquella ciudad? ¿Era «compañeros» una forma de hablar, o acaso se refería a excompañeros de clase?

Entre pregunta y pregunta (todas en su cabeza), Filip y Kentaro llegaron al avión. El hombre trajeado subió primero, seguido por el chico, aún con cara de sueño. Sin fijarse mucho en quién ocupaba el resto de asientos, se sentó en el más próximo a la entrada. Escuchó algún susurro. Lo único que entendió fue «Bella durmiente». Estaba demasiado avergonzado como para mirar hacia atrás, y, además, tenían razón: llegaba dos horas tarde. Probablemente, tuvieron que esperarlo todo ese tiempo sin hacer nada, y sin ni siquiera tener sus móviles a mano para entretenerse.

—Hay muy poca gente —dijo el chico japonés a Filip, quien permanecía de pie frente a él, observando a todos los pasajeros.

—Es un vuelo privado. Solo vamos la tripulación, los doce herederos y yo.

—Doce, ¿eh?

¿Los diez millones se repartirían a partes iguales entre doce personas? Era una cifra muy diferente a la que había imaginado, pero no tenía la cabeza lo suficientemente despejada como para hacer cálculos, y mucho menos para hacerse ilusiones antes de tiempo.

—¿Puedo saber ya adónde vamos? —insistió Kentaro.

Filip negó con la cabeza sin ni siquiera devolverle la mirada.

—Lo siento, ya te he contado todo lo que tenía permitido.

Desde ese momento, Kentaro perdió la noción del tiempo. Se sentía completamente perdido sin móvil. Lo único que podía hacer era esperar. Dormir y esperar.

5 – Kentaro

No suelo dormir mucho. Normalmente, con seis horas aguanto todo el día sin sentirme cansado. Pero aquella última semana y media había sido horrible. Apenas había dormido, y, por culpa de eso, fui tan descuidado de tener el móvil sin batería y llegar tarde al encuentro con Filip Svalbard. También fue culpa del cansancio acumulado que me pasara todo el viaje dormido. ¿Cuánto tiempo había sido? Ni idea. Cuando quise darme cuenta, ya habíamos aterrizado.

Filip fue el primero en salir del avión. Yo me apresuré a ser el siguiente, deseando ver dónde nos encontrábamos. Era un aeropuerto. Lo sabía porque estaba bajando de un avión. Si no, quizá no lo habría tenido tan claro. No había ningún otro vehículo, aparte de un autobús situado a un lado de la pista. Cerca del supuesto aeropuerto había lo que a mí me pareció un complejo industrial. Resultó ser un centro de investigación de Zodion, como descubriría durante los dos minutos de trayecto en autobús. Era ahí adonde nos dirigíamos.

Cuando llegamos a nuestro destino, los pasajeros tomamos caminos separados. Los dos pilotos y el conductor del autobús se alejaron del recinto, mientras que Filip nos pidió que lo siguiéramos a pie. Tras coger mi maleta, en esta ocasión procuré situarme el último del grupo. Entonces, empecé a contar. Uno, dos, tres… Y así hasta once. Entre Filip y yo había otras once personas. Esto demostraba dos cosas. Primero, que no se me había olvidado contar durante el trayecto aéreo. Segundo, que, efectivamente, éramos doce posibles herederos. Y, salvo que engañasen de espaldas, la mayoría de ellos eran más o menos de mi edad. De lo que estaba convencido era de que no conocía a ninguno.

El complejo industrial de Zodion parecía ser un gran recinto amurallado. Era bastante amplio, con varios edificios, un parque, terreno sin edificar… Y eso que desde allí solo se veía una parte. La entrada mediante la que habíamos accedido al recinto estaba vigilada por un guardia de seguridad con uniforme de la compañía. Hasta ese momento, todo parecía normal.

El autobús nos había dejado junto a un edificio de dos plantas, que parecía ser nuestro primer destino. Filip nos llevó hasta una sala de reuniones del piso inferior, no muy grande, aunque suficiente para que cupiéramos los trece de forma holgada.

—Por favor, sentaos.

Todos dejamos las maletas en un lateral de la sala antes de ocupar las sillas en el orden que nos pareció conveniente. En ningún momento hubo intercambio alguno de palabras. Estaba claro que veníamos mentalizados de que esto era un juego, y, por tanto, podíamos considerarnos rivales más que compañeros. Aunque eso, en cualquier caso, estaba por verse.

—Gracias por acceder a participar en este evento —dijo Filip—. El director Neroyka estaría muy feliz de saber que habéis aceptado participar en este homenaje que procederemos a realizar siguiendo su última voluntad. —Dicho así, me hizo sentir mal por haber dudado en un primer momento—. Antes de nada, voy a explicaros el reglamento.

Mientras Filip Svalbard revisaba su carpeta, aproveché para mirar de reojo a los demás candidatos. Siguiendo el orden de las agujas del reloj, la primera persona a mi izquierda era una chica de pelo castaño recogido en una trenza, quien, además, era la única con gafas. Creo que nuestra mirada se cruzó por un instante, aunque me aseguré de disimular lo mejor que pude. Más allá había otro chico de nuestra edad, con un gorro gris de lana que no se quitó ni al entrar al edificio. Pude ver algún mechón marrón cayendo por su frente, por lo que descarté que fuera calvo. Reconozco que me llamaron la atención sus ojos azules tan claros. La tercera silla pertenecía a una mujer rubia de mediana edad y cara de pocos amigos. Cualquiera pensaría que la habían llevado allí en contra de su voluntad. A continuación, vi a una chica pelirroja muy joven que no dejaba de juguetear con un mechón de su melena. Los nervios, supongo. A su izquierda había otro chico, más o menos igual de joven que ella, quien me dio la impresión de estar a punto de salir corriendo o echarse a llorar. Por su aspecto, supuse que era de origen árabe. En la sexta silla se encontraba un chico alto y de pelo negro, pulcro y bien peinado, sobre todo si lo comparamos conmigo y mi cara de sueño. ¿A quién pretendía impresionar? En el siguiente asiento había un hombre que aparentaba todo lo contrario: forma de vestir algo desaliñada y barba negra abundante. Sé que es injusto y no son más que prejuicios, pero, por decirlo de alguna manera, no me despertó excesiva confianza. El octavo lugar lo ocupaba un chico de piel bronceada, quizá algo mayor que yo. Parecía el más relajado de todos. Qué envidia. La chica de la novena silla me daba un poco de miedo. Tenía el pelo oscuro relativamente corto, salvo por el flequillo, y un lado de la cabeza rapado. Sentí que si descubría que la estaba mirando me rompería la cara de un puñetazo. Una vez más, intenté no ser prejuicioso. La penúltima posición pertenecía a una chica de melena color rubio platino y ojos verdes. Creo que todos habríamos coincidido en que era muy guapa. Entre ella y yo se hallaba el último de mis supuestos rivales, y el que más destacaba de todos: un señor de alrededor de setenta años, con un cabello grisáceo bien conservado. ¿Cuál sería su relación con Gustav?

No había dudas: definitivamente, no conocía a nadie. Me pregunté si tendría tiempo de hablar con ellos y llegar a conocerlos en profundidad, o si estaríamos de vuelta en casa antes de poder entablar amistad. Por ahora, ni siquiera habíamos llegado a intercambiar un «hola, ¿cómo te llamas?».

Eso fue todo cuanto tuve tiempo de observar. De pronto, nuestros pensamientos se vieron interrumpidos de forma súbita por una aparición inesperada.

—¡¡Hola!!

Aquella voz aguda y (excesivamente) enérgica nos sobresaltó. Todos nos giramos hacia la puerta, desde donde nos saludaba una chica joven, de piel morena, pelo rubio, largo y alborotado, y, según aprecié mientras caminaba hacia Filip, ojos ligeramente rasgados. Aunque debo decir que, si había alguien que destacaba por esto último, sin duda era yo.

—Estaba a punto de explicarles el reglamento —dijo Filip a la recién llegada—. ¿Te importaría encargarte de repartir…?

—¡Sí! —lo interrumpió—. Es decir, ¡no, no me importa!

Aquella chica tan animada, que vestía una camiseta amarilla con el logotipo de Zodion y una falda oscura que parecía formar parte de su uniforme, cruzó la sala de reuniones en apenas unas pocas zancadas. No fue hasta ese momento cuando me percaté de la caja marrón situada en el suelo, junto a la pared del fondo. La chica, quien debía de ser una especie de ayudante de Filip, extrajo de su interior doce cajas más pequeñas, estas de color blanco, que se encargó de repartir entre los participantes. Cada una de las cajas estaba marcada con un símbolo. Si esos símbolos nos representaban o eran aleatorios, no podía saberlo.

—¿Podemos abrirlas? —preguntó la chica de la trenza marrón, sentada a mi izquierda.

—¡Claro que sí! —La joven empleada de Zodion parecía más emocionada que nosotros—. ¡Son regalitos!

Su voz empezaba a darme dolor de cabeza. Si tuviese que apostar, diría que acababa de beberse cinco cafés, uno detrás de otro. Esa energía no era normal.

El símbolo de mi caja me resultaba familiar. Parecía una flecha atravesando un muro. Fue entonces cuando caí: era el símbolo de Sagitario, uno de los doce signos del Zodiaco. Doce, como doce herederos. La verdad es que nunca he sentido el menor interés por la astrología, y me apostaría un brazo a que Gustav opinaba igual.

Dentro de la caja encontré tres objetos: un teléfono móvil inteligente, una llave con su correspondiente llavero, y algo que definiría como un medallón de cordón muy fino. En los tres objetos podía apreciarse el mismo símbolo de la caja. ¿A qué venía esta obsesión con el Zodiaco?

—¡Más os vale no perderlos! —exclamó la asistente de Filip—. ¡Han costado mucho dinero, creo!

La chica miró a su jefe esperando que este le diera la razón, pero el hombre no le hizo mucho caso.

—Encended los móviles, por favor —nos indicó Filip—. Son parte imprescindible del juego.

Sin entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, me limité a hacer lo mismo que llevaba haciendo las últimas dos semanas: obedecer.

6 – Tauro

Sé que no debería quejarme, sobre todo con el pastizal que estaba a punto de ganar gracias a la empresa Zodion, para la que trabajé pocos meses atrás…, pero lo cierto es que no me hizo ninguna gracia que me requisaran el móvil en el aeropuerto. Una cosa era no poder decir a nadie adónde iba, y otra bien distinta que me dejaran totalmente incomunicada del resto del mundo. Por eso fue una gran alegría descubrir que nos habían prestado (¿o regalado?) otro móvil nada más llegar al recinto. Me hacía sentir más segura.

—Perdona, ¿puedes ayudarme?

No pude evitar sobresaltarme cuando sentí una mano sobre el hombro. Era el anciano de mi izquierda. Al parecer, no sabía encender su teléfono móvil.

—Tienes que mantener apretado este botón —le expliqué con una sonrisa, mientras pensaba por qué me lo había preguntado a mí, y no al chico asiático que estaba sentado a su izquierda.

A ver, ¡que no se me malinterprete! No me importaba ayudarlo, faltaría más. Pero me habría ahorrado el susto. Estaba muy tensa y susceptible.

—Desde ahora —dijo el señor Svalbard—, los miembros de Zodion, y eso me incluye, nos dirigiremos a vosotros por vuestro nombre en clave.

—¿Qué necesidad hay de eso? —preguntó con desgana el chico con gorro gris de lana.

—Algún participante nos ha solicitado mantener su identidad en secreto —explicó—, para evitar ser rastreado después. —¿No bastaba con usar nombre falso?—. Sois libres de presentaros entre vosotros, si así lo deseáis, pero no se exigirá a nadie dar su nombre real.

Entonces, ¿mi nombre sería «Tauro»? En cierto modo, me hacía gracia. Práctica, decidida, con gran fuerza de voluntad… Me pega.

—¡Y ahora vamos con las reglas! —exclamó la chica de piel morena que hacía las funciones de asistente, estirando sus brazos hacia delante como si estuviese a punto de lanzar un conjuro mágico. Su actitud alegre, por no decir infantil, contrastaba con la frialdad del señor Svalbard. No parecían proceder del mismo planeta.

Siguiendo las indicaciones del señor Svalbard, buscamos en nuestros móviles una aplicación llamada Zodion App. Desde ahí accedimos al apartado de «Votación», donde no había otra cosa más que un brevísimo mensaje, que decía lo siguiente: «Votación deshabilitada». Me aseguré de que el anciano supiese acceder a esa sección, y, de paso, pude comprobar que el mensaje de su móvil era idéntico al del mío. Nada de privilegios.

—¡Aún no podéis votar!

La chica de pelo alborotado nos dedicó un gesto de negación con la mano, como si temiese que no fuésemos capaces de entender el mensaje simplemente con sus palabras. No es que fuese algo complejo. Afortunadamente, sería el señor Svalbard quien se haría cargo del resto de la explicación.

—Cuando habilite la votación se os mostrarán dos botones en pantalla. Un botón verde con la palabra «Repartir», y otro, este de color rojo, con la palabra «Todo». El juego puede ser tan sencillo o complicado como vosotros queráis que sea. —Hizo una pausa para echar un último vistazo a sus papeles—. Como decía, en cuanto active dicha opción desde mi terminal, os aparecerán ambos botones. Cada uno de vosotros deberá elegir su voto de forma privada, y yo recibiré el resultado final. Al cabo de un minuto se cerrará la votación, hayáis votado todos o no.

¿De qué narices estaba hablando? ¿A qué venía todo eso de la votación, así tan de repente? Un botón para «Repartir», un botón para «Todo»…

—Disculpe la interrupción. —El chico alto y bien peinado se pronunció por primera vez—. ¿Qué sucedería si alguien decidiera no votar?

—Si se diera el caso —respondió el señor Svalbard—, esa persona quedaría automáticamente eliminada del juego. —¡Descartado no votar!—. Entiendo que tengáis muchas dudas, así que no tengáis reparo en preguntar. —Se me ocurrían como cien dudas, así de primeras—. Ahora, permitidme que os explique el procedimiento. Si todos pulsáis el botón verde —«Repartir»—, la herencia se dividirá a partes iguales entre los doce. Son diez millones, por lo que cada parte se compone de más de ochocientos mil dólares. —Casi podía sentir el tacto del dinero en mis manos—. Es decir, que si todos pulsáis el botón verde, el juego termina aquí y ahora. Mañana estaréis de vuelta en vuestras respectivas casas.

¿Y ya está? Era tan fácil… Pulsar un botón, y pum, más de ochocientos mil dólares en mi bolsillo. Ah, pero aún faltaba lo mejor. No iba a ser todo tan simple, claro.

—¿Qué pasa si alguien presiona el botón rojo? —Me sorprendí ante lo bien que hablaba inglés el chico asiático. Aunque, bueno, eso podrían pensar también de mí.

—Si una persona pulsa el botón rojo —respondió el señor Svalbard—, y los demás se decantan por el botón verde, será la persona que pulsó el botón rojo quien se lleve la totalidad de la herencia.

El chaval del gorro gris dio un respingo en la silla, como si acabase de despertar de un mal sueño.

—¡¿Y eso por qué?! —protestó.

—Son las reglas del juego —se limitó a decir el señor Svalbard.

La próxima pregunta era evidente. Lejos de esperar a que otro la plantease, fui yo quien di un paso al frente.

—Si dos personas pulsan el botón rojo, ¿la herencia se reparte entre ambas?

—No —replicó el señor Svalbard de forma tajante—. Esa es la tercera vía: si dos o más personas pulsan el botón rojo, se anula la votación.

«Se anula», ¿eh? Vale, allá va la siguiente duda.

—¿Eso quiere decir que nos vamos sin nada o que habría que repetir la votación?

—Lo segundo. —El señor Svalbard confirmó mis sospechas una vez más—. Pero no al momento, sino al día siguiente. Deberéis esperar veinticuatro horas antes de volver a votar.

El señor Svalbard se quedó en silencio, esperando, quizá, a que asimilásemos el reglamento de aquel juego. Eran sencillo, en realidad. Si todos optábamos por repartir, la herencia se dividiría a partes iguales. El problema era que una sola persona se dejase llevar por la codicia y optase por quedárselo todo. Entonces, el resto nos iríamos con las manos vacías. Y si hubiese más de una persona avariciosa que tratase de llevarse la totalidad de la herencia, tendríamos que estar allí un día más, esperando a la siguiente votación.

—¿Cuál es el límite total de votaciones? —preguntó el chico de piel morena y cuerpo atlético—. Es decir, ¿cuántas veces podemos repetirlas?

—No hay límite fijado en el reglamento —respondió el señor Svalbard—. Como ya dije, os iréis de aquí tan pronto o tan tarde como vosotros decidáis.

Bueno, no parecía que eso fuese a suponer un inconveniente. Confiaba en que nadie sería tan idiota como para traicionar al resto. Tan pronto como votásemos verde, recibiríamos nuestra parte proporcional y volveríamos a casa. Todos ganábamos, nadie perdía.

—Vamos a iniciar la votación —nos informó el señor Svalbard.

Miré la pantalla de mi móvil con ansiedad. Por un momento, pensé en la posibilidad de que hubiese algún daltónico en el grupo, incapaz de distinguir los colores. Me reí por dentro ante aquella ocurrencia repentina. Estaba eufórica. No, lo que estaba era nerviosa. Ochocientos treinta y tres mil dólares a cambio de un viaje en avión. Iba a poder ayudar a tanta gente con ello…

Nuestros teléfonos móviles emitieron un pitido al unísono. Era la señal de salida. Miré al anciano para cerciorarme de que no necesitaba ayuda; él me devolvió un gesto afirmativo con el pulgar para indicarme que todo estaba bien. Aprendía rápido, el buen hombre. Bien por él. Vale, volvamos a la pantalla. Ahí había dos botones: uno verde y uno rojo. Por ahora, todo en orden. Me aseguré de pulsar el botón «Repartir» tres o cuatro veces, pese a que se volvió gris después de la primera. La pantalla mostró un nuevo mensaje: «Votación realizada». Fin. Ochocientos treinta y tres mil dólares, venid con mamá.

El minuto de votación se me hizo extremadamente lento. Todos estaban en silencio, tal vez pensando en qué se gastarían el dinero. Yo no tenía ni que pensarlo; lo llevaba decidido desde antes de viajar. Era una cuestión de necesidad, no de placer.

Otro pitido indicó el final del tiempo asignado.

Mientras votábamos, la joven ayudante del señor Svalbard se dedicó a trastear con una lona situada detrás de Filip. Debajo de ella había una pantalla de unas cincuenta pulgadas.

—¡Aquí se mostrará el resultado! —dijo al notar nuestras miradas.

Tal y como anunció aquella chica, los votos no tardaron en aparecer sobre la pantalla. Tardé varios segundos en descifrar la información que viajaba de mis pupilas a mi cerebro. No porque fuese liosa o estuviese mal explicada, sino porque no terminaba de creérmela. El color verde predominaba, como estaba previsto…, pero también había rojo. Y no uno, ni dos. El resultado final, tal y como indicaba aquel gráfico, era de 9 a 3.

Pude escuchar algún comentario de asombro, e incluso un insulto que no iba dirigido a nadie en concreto. Toda mi confianza desapareció de golpe, por las malas. Peor que el hecho de que tres personas hubiesen votado rojo, era la idea de que una sola de ellas lo hubiese hecho. Los otros once habríamos perdido nuestra parte de la herencia. ¿Cómo podían esas tres personas ser tan egoístas? ¿Acaso alguno de ellos creía necesitar el dinero más que yo?

—Parece que no nos iremos mañana —concluyó el señor Svalbard, con la misma expresión indiferente de siempre—. Era una posibilidad como otra cualquiera. Si no, no habría sido necesario organizar todo lo demás. —Tenía sentido, eso no se lo iba a negar—. Desde ahora será Dana quien se ocupe de vosotros. Mañana al mediodía nos reuniremos aquí de nuevo.

El señor Svalbard se marchó antes de que nadie se atreviese a abrir la boca. Unos, por la rabia. Otros, porque tenían mucho que ocultar.

—¡¿Quiénes han sido los imbéciles que han votado rojo?! —preguntó el chico del gorro de lana, visible y comprensiblemente molesto.

Solo uno de ellos se atrevió a dar la cara. Fue el chico alto. Desde luego, era quien menos parecía necesitar el dinero.

—Yo he votado rojo —dijo mientras se ponía en pie—. Permitid que os explique mis motivos.

7 – Aries

Ante la tensión que se había generado en la sala, procedí a dar las explicaciones pertinentes.

—Yo he votado rojo —dije—. Permitid que os explique mis motivos.

El muchacho de mi derecha me miró asustado. Noté que alguno debía de estar reprimiendo sus ganas de lanzarme una silla. La chica de melena rubia me miraba como si acabase de robarle todo ese dinero a punta de pistola. En cambio, la de pelo corto ni se dignaba a mirarme. Parecía más bien aburrida.

—El motivo es que eres un grandísimo stronzo —me recriminó el chico del gorro de lana. Por la palabra empleada, supuse que debía de ser de origen italiano.

—Pensaba repartirlo con todos vosotros —me defendí.

—Yo también —insistió—. Por eso voté verde.

—Por favor, dejad que se explique —le pidió el anciano.

Se lo agradecí con una inclinación de cabeza. Estaba convencido de que comprenderían mis razones, aunque, para ello, iban a tener que dejarme hablar.

—Tal vez me equivoque —empecé a decir—, pero esta es la conclusión a la que llegué. Si era el único en votar rojo, me aseguraría de repartir la herencia entre todos. De verdad, os doy mi palabra. —Estaba siendo sincero, aunque no los podía culpar por no creerme—. Mi primera intención era votar verde, por supuesto, pero entonces se me ocurrió algo. ¿Qué habría sucedido si todos hubiésemos votado verde menos uno? Esa persona se habría llevado todo el dinero, y podría dejarnos a los demás sin nada. De esta forma, votando yo rojo, me aseguraba de algo: si nadie más votaba rojo, toda la herencia vendría a mí, y yo la repartiría entre los doce. Pero si una persona más, además de mí, votaba rojo, evitaba que se llevase todo el dinero.

Se hizo el silencio. Esperaba haberlos convencido.

—No lo entiendo —dijo la chica pelirroja que estaba dos asientos a mi derecha.

—Era una forma de asegurarse de que nadie se llevase todo el dinero —le explicó el anciano—. Obligarnos a repartirlo o seguir jugando.

—Exacto —respondí, aliviado—. Gracias por entenderlo.

El hombre parecía posicionarse a favor de mi estrategia. Con los otros diez no lo tenía tan claro. Por desgracia, esa posibilidad tardó poco en derrumbarse, cuando la mujer de mediana edad se decidió a hablar.

—Yo también he votado rojo —confesó de mala gana—, aunque mis motivos son diferentes. —Hice un gesto para evitar que el italiano la interrumpiese—. Quiero decir, ¿quiénes sois vosotros? ¿De qué conocíais a Gustav?

—Me contrató hace… —comenzó a decir el chico de piel morena.

—¡No me importa! —lo interrumpió la mujer, elevando el tono de voz de forma poco respetuosa—. ¡Ninguno de vosotros merecéis la herencia familiar! —añadió con rabia—. ¡Gustav era mi padre! ¡Todo este dinero me pertenece! —El dolor que desprendía su voz impregnó toda la sala. Uno habría podido empatizar fácilmente con ella, de no ser por lo que dijo después—. ¿De qué conocías tú a mi padre, eh? —preguntó al tipo de la barba poblada—. Mi padre no se relacionaba con mendigos. ¿Y tú qué? —Dirigió su mirada al anciano—. ¿Qué eras, su conserje?

La situación era tensa, pero iba camino de tensarse mucho más. Antes de que eso ocurriese, me apresuré a intervenir para templar los ánimos.

—Por favor, cálmate. Gustav nos eligió por un motivo; con esas palabras estás deshonrando su memoria.

La mujer se mordió la lengua. No sabía si estaba pensando en algo que responderme o si estaba a punto de lanzarme un chorro de veneno.

—Ya sabemos que Mr. Oxford y la vieja han votado rojo. —Esta vez fue el chico italiano quien cortó la discusión, aunque fuese de aquella manera tan poco ortodoxa—. Pero hay tres votos rojos. ¿De quién es el tercero?

Nadie respondió. Quizá se arrepintiese de haberlo hecho. Bueno, esa era una buena señal. La próxima vez, asegúrate de votar verde, persona anónima.

Quien se encargó de romper el silencio fue la extravagante ayudante de Filip Svalbard.

—¡Hola, mi nombre es Dana y soy vuestra guía! —dijo como si acabase de llegar—. ¡Bienvenidos al centro de investigación de Zodion! Dejad que os acompañe a vuestras habitaciones. ¿Os gustan?

—¿Cómo quieres que sepamos si nos gustan antes de verlas? —protestó el italiano.

Razón no le faltaba. En cualquier caso, todos recogimos nuestras maletas y salimos de aquel edificio, siguiendo los pasos de Dana.

—¡Dejad que os recuerde las reglas! —exclamó mientras caminaba—. ¡Uno, prohibido fumar! ¡Dos, prohibido abandonar el recinto! Si alguien lo hace, el juego se dará por terminado y todos perderéis. ¡Tres, llevad siempre el medallón con vuestro símbolo bien visible! ¡Tú también, la que solo tiene pelo en media cabeza! —La chica de cabello corto ni se inmutó. ¿A qué venía ese comentario tan innecesario?—. ¡Cinco, no podéis hablar con el personal de las instalaciones! Si queréis algo, hacédmelo saber por móvil. Dentro de la Zodion App hay un chat, con el resto de números guardados. —Pensé en decirle que se había saltado el punto cuatro, pero la dejé continuar—. El restaurante está allí —dijo apuntando hacia un edificio cercano a la sala de reuniones—. Podéis comer lo que queráis, que es gratis. También podéis llevaros la comida a vuestra habitación. No me acuerdo de todas las reglas, pero, si tenéis dudas, preguntadme.

Dana se paró en seco y se puso con los brazos en jarra, esperando que le preguntásemos algo. Como nadie parecía tener ganas de hablar, dije lo primero que se me pasó por la cabeza.

—¿Podemos usar el teléfono para llamar a nuestras familias?

—¡No! ¡No dos! ¡Eso es más que no! —Me costaba seguirle el ritmo, lo reconozco—. No hay línea de teléfono, ni televisión, ni Internet en casi todo el recinto. Lo único que hay es entranet.

—¿Quieres decir intranet? —preguntó el chico asiático.

—¡Eso, eso! Podéis comunicaros por el chat entre vosotros o conmigo, pero nada más. ¡Y poneos ahora mismo los medallones o estaréis eliminados! —Los pocos que faltaban por ponérselos obedecieron de inmediato. Era mucho dinero como para perderlo por esa tontería—. No salgáis de vuestras habitaciones sin ellos.

En cierto modo, los medallones también nos serían de utilidad para identificarnos. Por ahora, para ellos, yo no era más que «Aries».

—¿No hay nada que podamos hacer para divertirnos mientras esperamos? —preguntó Libra, la chica pelirroja.

—Podéis dormir, comer, pasear, hablar, mirar el cielo… —Dana señaló hacia el edificio que acabábamos de abandonar—. Ah, en el segundo piso hay una biblioteca.

—¿Y gimnasio? —preguntó Leo, el chico musculoso.

—¡También! Está por ahí —Dana señaló hacia tres o cuatro sitios diferentes. No fue de mucha ayuda—. Ahora que lo pienso: no, no hay. —¿Qué?—. Bueno, si no tenéis más preguntas, esas de allí son vuestras habitaciones. Reconoceréis vuestras puertas por el símbolo. ¡Avisadme si necesitáis algo!

La verdad es que sí que teníamos muchas preguntas, pero Dana salió corriendo a toda velocidad, como si acabase de recordar que se había dejado la comida puesta en el fuego. Para ser una guía, no guiaba demasiado bien. Le ponía ganas, al menos.

Nuestras habitaciones estaban repartidas en dos bloques gemelos, situados uno al lado del otro, cerca de la salida del recinto. Antes de internarnos en ellos, hice un gesto al grupo para llamar su atención.

—No somos rivales —les dije—. Vamos a solucionar esto como personas civilizadas, y a llevarnos todos nuestra parte, ¿de acuerdo? —La señora soltó una risita desagradable. No parecía muy por la labor—. Descansad un poco, pensad en ello y lo debatimos más tarde, en la cena. ¿Os parece bien quedar a las siete?

Nadie puso objeciones, por lo que dimos aquel tema por finiquitado. Ahora sí, era el momento de buscar nuestras habitaciones. Cada uno de los bloques tenía dos niveles, con cinco habitaciones por planta, repartidas de la siguiente manera. En el bloque 1 se hallaban los símbolos de Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro y Géminis, además de cuatro puertas sin marca alguna. En el bloque 2, por tanto, iban los símbolos de Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario, junto con otras cuatro habitaciones aparentemente vacías.

A mi signo, el de la cabra, le correspondía la primera puerta del segundo piso del bloque 1. Esperaba no tener problemas con mis dos nuevos vecinos potencialmente conflictivos: Géminis, el chico italiano, y Piscis, la supuesta hija de Gustav. Desde luego, no habíamos empezado con buen pie.

– CONTINÚA EN ZODION –

Ya había leído algún fragmento en Kindle, aunque ahora he podido ver más de la obra. La primera vez que leí algo tuyo (precisamente fue Zodion, aunque ahora estaba echándole un ojo a Mictlan.tv. Tengo pendiente la compra de ambos) lo que me fascinó fue tu dominio de los diálogos. Me encanta cómo los utilizas, una maravilla.

No sé si se me darán bien o mal, pero siempre me ha gustado más desarrollar la historia con conversaciones que con la «voz» del narrador. Supongo que es influencia del cine y sus sucesores.

Como lector me pasa igual: prefiero profundizar en los personajes que perderme en largas descripciones que añaden poco o nada a la historia.

Se podría decir que con las conversaciones matas dos pájaros de un tiro.